Daniel Kahneman, the Eugene Higgins Professor of Psychology, Emeritus, professor of psychology and public affairs, emeritus, and a Nobel laureate in economics whose groundbreaking behavioral science research changed our understanding of how people think and make decisions, died on March 27. He was 90.

Kahneman joined the Princeton University faculty in 1993, following appointments at Hebrew University, the University of British Columbia and the University of California–Berkeley, and transferred to emeritus status in 2007.

“Danny Kahneman changed how we understand rationality and its limits,” said Princeton President Christopher L. Eisgruber. “His scholarship pushed the frontiers of knowledge, inspired generations of students, and influenced leaders and thinkers throughout the world. We are fortunate that he made Princeton his home for so much of his career, and we will miss him greatly.”

In collaboration with his colleague and friend of nearly 30 years, the late Amos Tversky of Stanford University, Kahneman applied cognitive psychology to economic analysis, laying the foundation for a new field of research — behavioral economics — and earning Kahneman the Nobel Prize in Economics in 2002. Kahneman and Tversky’s insights on human judgment have influenced a wide range of disciplines, including economics, finance, medicine, law, politics and policy.

The Nobel citation commended Kahneman “for having integrated insights from psychological research into economic science, especially concerning human judgment and decision-making under uncertainty.”

“His work has inspired a new generation of researchers in economics and finance to enrich economic theory using insights from cognitive psychology into intrinsic human motivation,” the citation said. Kahneman shared the Nobel, formally the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, with American economist Vernon L. Smith.

“Danny was a giant in the field, a Princeton star, a brilliant man, and a great colleague and friend,” said Eldar Shafir, the Class of 1987 Professor in Behavioral Science and Public Policy and the inaugural director of Princeton’s Kahneman-Treisman Center for Behavioral Science & Public Policy. “Many areas in the social sciences simply have not been the same since he arrived on the scene. He will be greatly missed.”

“Professor Kahneman’s fascination with human behavior was not relegated to the theoretical. He was convinced that much good could be done in the policy and practice spheres when his insights on human judgment and decision-making were applied to important real-world issues,” said Amaney Jamal, dean of the Princeton School of Public and International Affairs. ”Our students today are still benefiting from a course in psychology for policy that he helped design — it is a testament to his continued impact. He was a trailblazer, a genius and a wonderful colleague. We owe him lasting gratitude.”

행동경제학(行動經濟學, behavioral economics)은 주류경제학의 ‘합리적인 인간’을 부정하는 데서 시작하지만, 그렇다고 인간을 비합리적 존재로 단정 짓는 것은 아니다. 다만 온전히 합리적이라는 주장을 부정하고, 이를 증명하려는 것이 행동경제학의 입장이다. 경제주체들이 제한적으로 합리적이며 때론 감정적으로 선택하는 경향이 있다고 주장한다.

이성적이며 이상적인 경제적 인간(homo economicus)를 전제로 한 경제학이 아닌 실제적인 인간의 행동을 연구하여 어떻게 행동하고 어떤 결과가 발생하는지를 규명하기 위한 경제학이다.

애덤 스미스 이래 경제학은 많은 이론적 발달이 있었음에도 실제의 경제에서 현실과의 괴리를 보였다. 이는 사람이 갖는 여러 사회적, 인지적, 감정적 이유와 편향에 의해 일어나는 심리학적 현상에 관련이 있다고 보았다. 특히 실험 심리학의 발달이 행동경제학의 발전에 깊은 관련이 있는데 이상적인 경제인을 전제로한 종래의 경제학 모델이 실제에서 맞지 않는 이유를 다양한 인간의 심리에 관련된 실험 연구를 통해 새로운 모델을 제시하였다. 대니얼 커머넌은 행동경제학의 발달에 대한 공로로 2002년 노벨 경제학상을 수상하였다.리처드 탈러는 행동경제학을 연구하여 2017년 노벨 경제학상을 수상하였다.

주요용어

- 전망이론(Prospect theory)

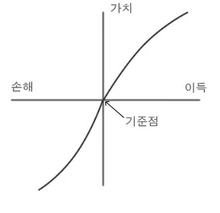

대니얼 카너먼과 아모스 트버스키가 주장한 이론으로, 일반적으로 경제학에서 가정하던 것처럼 소득/수입에서만 효용을 얻는 것이 아니라 현재 자신이 가진 수준도 고려하여 효용이 결정된다는 내용을 담고 있다. 1979년 처음 만들어진 이 이론은 2002년 대니얼 카너먼이 노벨경제학상을 받는 단초가 되었다.

1940년대 폴 새뮤얼슨의 교과서로 대표되는 경제학의 수리화 과정에서 존재하는 수리적 기법을 쉽게 적용 가능한 효용 극대화 이론이 대세로 떠올랐다. 그리고 이후 게리 베커 같은 경제학자들은 이 이론하에서 중독, 결혼 등 효용극대화와 별 관련이 없어 보이는 수많은 사회현상을 성공적으로 분석하면서 이 이론이 생각보다 훨씬 더 많은 경우에 적용될 수 있음을 보였다. 수많은 심리적 편향을 하나의 이론으로 결합하기 어렵다는 점과 결합되어 경제학계의 대세는 소위 말하는 homo economicus로 옮겨갔다. 그러나 카너먼과 트버스키 그리고 리처드 탈러는 이런 것으로 설명되기 어려운 심리현상들이 있다고 생각하였고, 1977~1978년 협동연구를 통해 전망이론을 발표한다.

전망이론은 사람들의 효용수준이 이익보다 손실에 더 민감하며 특히 이익구간에서는 안전한 선택을, 손실구간에서는 위험한 선택을 선호하게 된다고 한다.

또한 S자 모양의 효용곡선에서 볼 수 있는 것처럼 여기에서 효용은 '기준점' 을 기반으로 하므로, 이득이나 손실의 수준이 똑같더라도 어떤 기준점에서 측정하는가에 따라 느끼는 효용은 다르다는 것을 의미한다.

- 현상유지 편향(Status Quo Bias)

현상 유지 편향은 앞에서 살펴본 손실 회피와 소유 효과가 동시에 작용한 결과인데, 이 모든 것을 포괄하는 이론을 가리켜 ‘전망 이론(prospect theory)’이라고 한다.

현상유지 편향의 예를 들자면, 1번 후보와 2번 후보가 있고 내가 기존에 1번 후보를 찍었을 경우 나는 다음에 1번으로 나오는 후보를 뽑을 가능성이 높아진다는 것이다.(물론 어디까지나 집단 전체를 대상으로 하는 문제이며, 각자가 어떻게 행동하는가는 개인차가 당연히 있다.)

- 공정성 선호(equity theory)

노력과 직무만족은 업무상황의 지각된 공정성에 의해서 결정된다고 보는 애덤스미스(J.Stacy. Adams)의 이론이다.

최후통첩게임 등의 상황에서, 합리적인 경기자와 반대로 행동하는 경향이 있다. 최후통첩게임은 두 명의 경기자가 순차적으로 선택하는 게임이다. 첫번째 경기자는 주어진 몫을 나누고 배분하며, 두번째 경기자는 그 제안을 수용하거나 수용하지 않을 수 있다. 합리적 인간이 자신의 이득을 극대화하는 선택은, 첫번째 경기자는 두번째 경기자에게 최소한의 몫을 제안하고 두번째 경기자가 그것을 무조건 받아들이는 것이다(말하자면 99를 가지고 1을 제안하더라도 괜찮다는 소리다. 두번째 경기자는 어쨌든 제안을 거절하면 0을 받을 수밖에 없기 때문이다.) 그러나 실제 실험을 통해 보면 99를 제안하는 경우는 거의 없고 40~50 정도를 제안하는 것으로 나타난다. 이는 정의 및 지각된 정당성(perceived fairness)과 같은 법심리학(psychology of law) 영역으로까지 나아가게 되며, 경제학의 범위를 넘어선다. 대신 경영학 쪽에서 일부 이쪽으로 논문이 나오기는 한다.

- 보유효과(endowment effect)

사람들이 어떤 물건(또는 지원, 권력 등)을 소유하고 있을 때 그것을 갖고 있지 않을 때보다 그 가치를 높게 평가하여 소유하고 있는 물건을 내놓는 것을 손실로 여기는 심리현상을 말한다.

- 심리적 회계(mental accounting)

심리적 회계란 행동경제학적 용어로 동일한 금액의 돈이라도 사람마다 주관적으로 다른 계좌(account)로 구분하여 돈의 가치를 다르게 둠으로써 취급 방식이나 지출의 행태가 달라지는 일반적인 성향을 가리킨다.

- 손실회피성(loss aversion)

같은 금액이라면 손실을 이익보다 훨씬 더 크게 느끼는 현상을 가리킨다.

- 쌍곡형 할인(hyperbolic discounting)

현재 가치와 미래 가치를 비교할 때 사람들이 보이는 특징을 의미한다.

2010년대 이후로는 인기를 끌고 있는 개념으로, 경제학의 지연할인율(exponential discounting) 개념을 저격하기 때문에 더 인기를 끌고 있다고 한다.[8] 경제학자들의 예상보다 더 급격하게 미래가치를 과소평가하는 경향이 보인다는 게 골자다. 예를 들어, 사람들은 1년하고도 3일 후의 빵 하나와 1년 4일 후의 빵 하나는 별 차이가 없다고 느끼지만, 당장 오늘의 빵 하나와 내일의 빵 하나의 차이는 극히 크게 느끼곤 한다. 이 경우 현재부터 어느 시점까지의 할인율 beta와 그 시점 이후의 할인율 delta를 다르게 놓고 문제를 푸는 식으로 이용하고는 하는데, 당연하지만 문제가 더 복잡해지기 때문에 그만큼의 복잡도를 올릴만큼 유의미하게 다른 결과가 나오는지가 관건이다.

- 닻내림 효과(anchoring effect)

‘닻 내림 효과’ 또는 ‘앵커링 효과’라고도 한다. 배가 어느 지점에 닻을 내리면 그 이상 움직이지 못하듯이, 인간의 사고가 처음에 제시된 하나의 이미지나 기억에 박혀 버려 어떤 판단도 그 영향을 받아 새로운 정보를 수용하지 않거나 이를 부분적으로만 수정하는 행동 특성을 말한다.

처음에 작업이 빨리 진행되는 것을 보다가 조금 느리게 진행되는 것을 보면 실제 속도보다 더 느려 보이거나 느린 작업을 보다가 조금 빠른 작업을 보면 실제보다 더 빨라 보이는 것 따위가 그 예이다.

- 프레이밍 효과(framing effect)

같은 문제라도 사용자에게 어떤 방식으로 질문하느냐에 따라 사용자의 판단과 선택이 달라지는 현상을 의미한다.

'학습자료실' 카테고리의 다른 글

| 정부 일자리 정책의 노인일자리 연계방안 (0) | 2024.06.15 |

|---|---|

| 2024년 갑진년 새해 (0) | 2024.01.03 |

| 읽을거리 (0) | 2023.12.18 |

| 고통지수(Misery Index) : 우리가 살아가는데 경제적 고통은 어느정도일까 ? (0) | 2023.05.23 |

| NGO리더 조직관리 역량강화 워크숍 (0) | 2023.03.24 |